十五的月亮,一轮皎洁的玉盘高悬在夜空中,它那柔和的光辉洒满了大地,给世界披上了一层神秘的面纱。自古以来,月亮就以其独特的魅力吸引着无数文人墨客的目光,成为他们吟诗作画、寄托情感的载体。而在众多与月亮相关的谜语中,有一个谜语流传甚广,那就是“十五的月亮猜一成语”。这个谜语简单而又富有深意,不仅考验着人们的智慧,也引发着人们对成语文化的思考。

月亮与成语的奇妙缘分

十五的月亮,是月亮最圆、最亮的时候,它象征着圆满和光明。在汉语文化中,月亮与成语有着千丝万缕的联系。许多成语都与月亮有关,它们或描绘了月亮的形态,或寄托了人们对月亮的情感,或蕴含了深刻的哲理。比如,“月圆人团圆”形容了家人团聚的喜悦,“月黑风高”形容了恶劣的天气,“月明星稀”形容了夜晚的宁静。而“十五的月亮猜一成语”这个谜语,更是将月亮与成语巧妙地结合在一起,让人在猜测的过程中感受到语言文化的魅力。

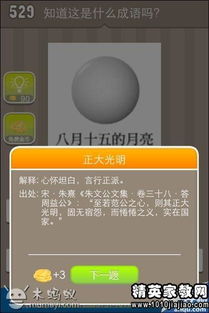

正大光明:十五的月亮的谜底

“十五的月亮猜一成语”的谜底是“正大光明”。这个成语出自宋代朱熹的《答吕伯恭书》,原文是:“大抵圣贤之心,正大光明,洞然四达。”意思是说,圣贤的心怀是坦白正直的,光明磊落的,没有任何阴暗的角落。这个成语后来被广泛使用,形容人的心胸开阔、行为正直,不搞阴谋诡计。

为什么十五的月亮会对应“正大光明”这个成语呢?因为十五的月亮正是又大又亮的时候,它那明亮的月光照亮了整个夜空,给人一种光明磊落、坦荡无私的感觉。这种光明不仅是物理上的光明,更是精神上的光明,它象征着纯洁、正直、无私的品质。因此,人们用“正大光明”来形容十五的月亮,既形象又贴切。

成语文化的传承与发展

成语是汉语文化的瑰宝,它们浓缩了中华民族的智慧,蕴含了丰富的文化内涵。成语的传承与发展,是汉语文化不断繁荣的重要标志。在现代社会,成语依然在人们的日常生活中发挥着重要作用,它们被广泛应用于文学、新闻、广告等领域,成为人们表达思想、交流情感的重要工具。

“十五的月亮猜一成语”这个谜语,不仅是一种娱乐方式,更是一种文化传承。通过这个谜语,人们可以了解到成语的起源、意义和用法,从而增强对汉语文化的理解和热爱。同时,这个谜语也激发了人们对成语的创造力,许多人会根据不同的月亮形态、不同的文化背景,创造出新的成语谜语,丰富着成语文化的内容。

成语在生活中的应用

成语在生活中的应用非常广泛,它们不仅可以用来表达思想、交流情感,还可以用来增强语言的表现力,使语言更加生动形象。比如,在日常生活中,我们可以说“他这个人真是光明磊落,正大光明”,来称赞一个人的品行端正;也可以说“他的心胸像十五的月亮一样宽广,正大光明”,来赞美一个人的胸怀博大。

在文学作品中,成语的应用更加丰富多样。许多作家善于运用成语,使作品的语言更加精炼、生动,富有表现力。比如,在鲁迅的小说《阿Q正传》中,就多次使用了成语,如“自欺欺人”、“死不旋踵”等,这些成语不仅增强了作品的语言表现力,也深刻地揭示了人物的性格特征和社会现实。

成语文化的未来

随着社会的发展,成语文化也在不断发展和创新。在现代社会,许多人开始关注成语的传承与发展,他们通过各种方式推广成语文化,使成语在新的时代焕发出新的活力。比如,一些学者开始研究成语的起源、演变和用法,为成语的传承提供理论支持;一些教育机构将成语纳入教学内容,培养学生的语言能力和文化素养;一些媒体通过举办成语比赛、成语讲座等活动,提高公众对成语的认识和兴趣。

未来,成语文化将继续在传承中发展,在发展中创新。相信在不久的将来,成语文化将会更加繁荣,成为中华民族文化的重要组成部分。而“十五的月亮猜一成语”这个谜语,也将会继续流传下去,成为人们娱乐和思考的重要载体。